(画像は、クリックするとポップアップします。)

- 縄文時代と石鏃

この時代の表面採集品は石鏃、石鏃、石鏃ほぼ石鏃である。

よく採集するが、あまりよくわからない石器でもある。

鏃(矢尻)は、弓矢の矢の矢の一部分でしかない。

石鏃以外ほぼ出ないので、どのように取り付けられて、

どのように用いられたかわからない事も多いい。

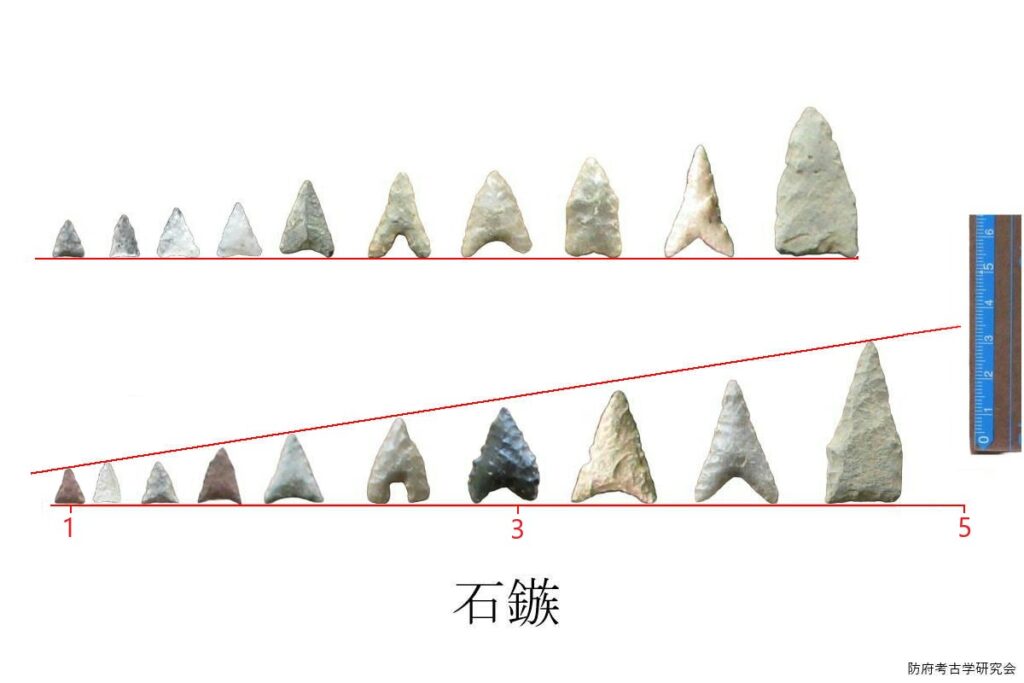

石鏃の大きさ

1cmから4cmぐらいの物もあるが、長さ2cm前後の物が多いい。

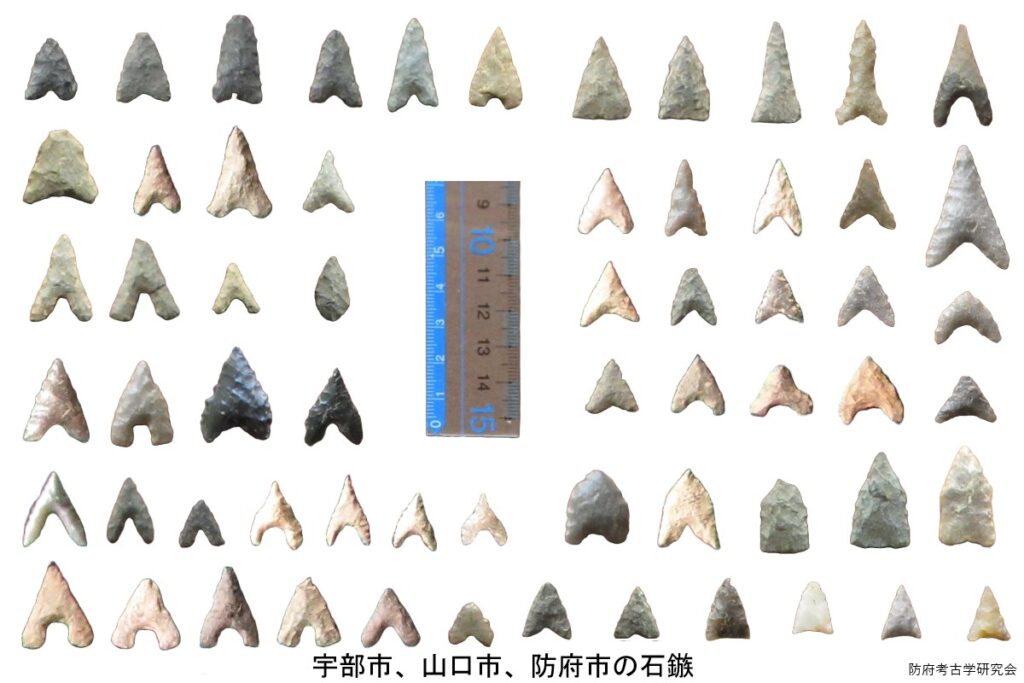

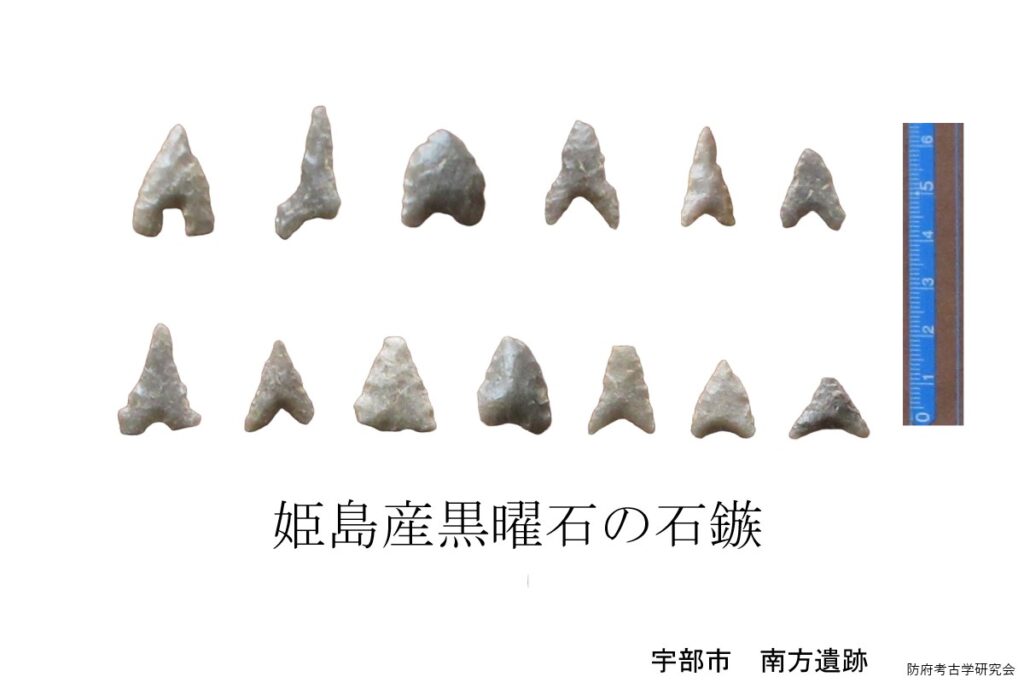

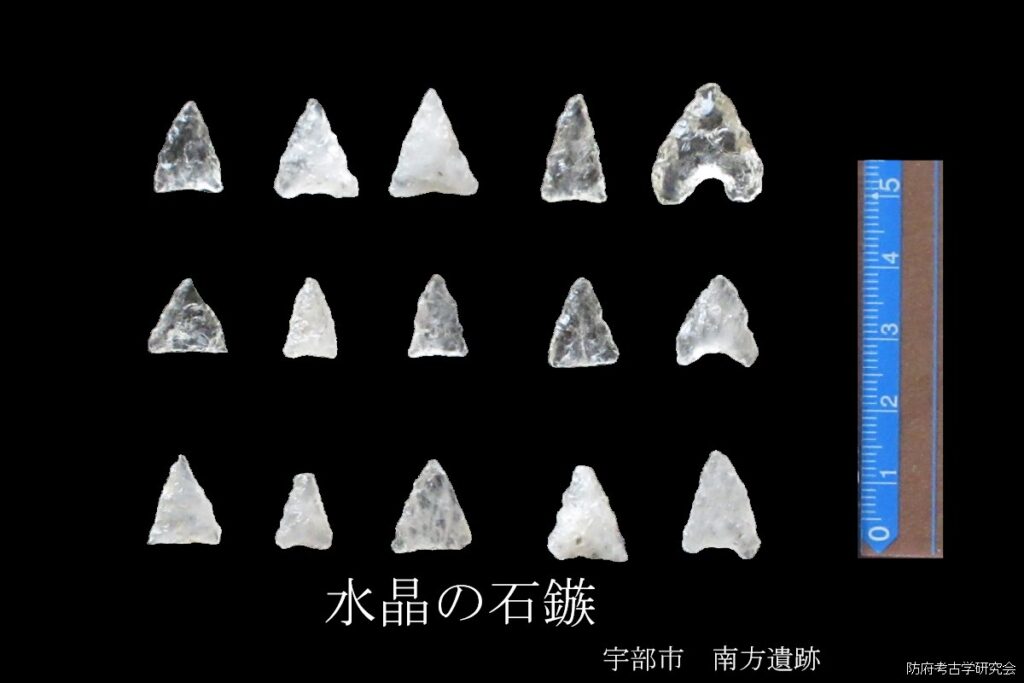

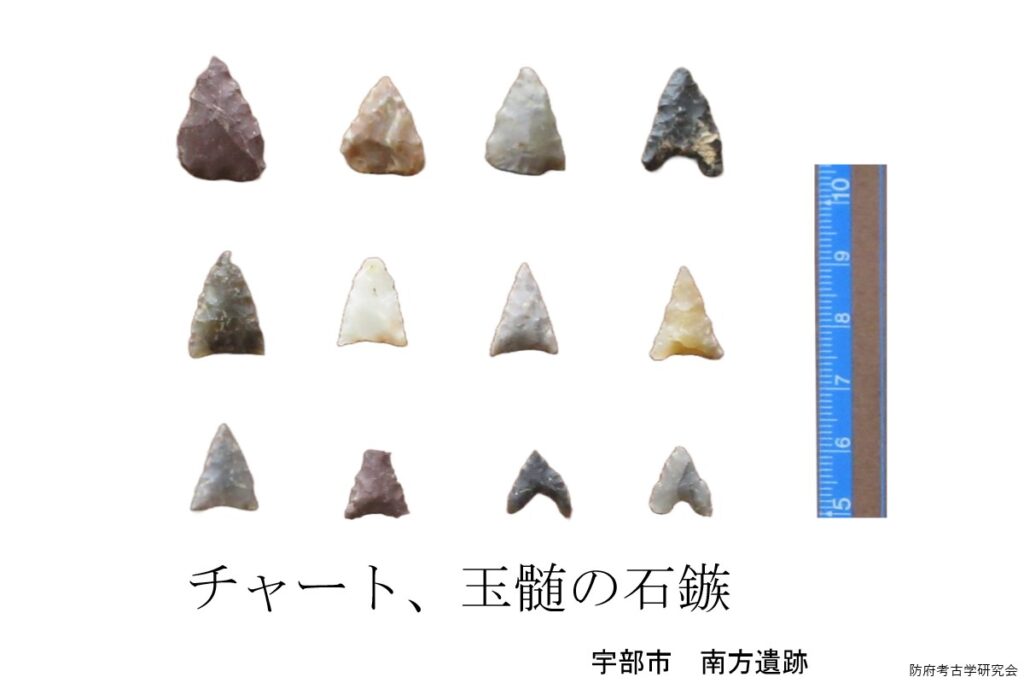

石鏃の石材

宇部、山口、防府市では、安山岩、姫島産黒曜石、粘板岩、黒曜石、

ガラス質安山岩、水晶、赤間石、チャートや玉髄などです。

そして、安山岩、姫島産黒曜石の石鏃の割合が多いい事。

また、近くで採集できる石材は、赤間石や水晶になる。

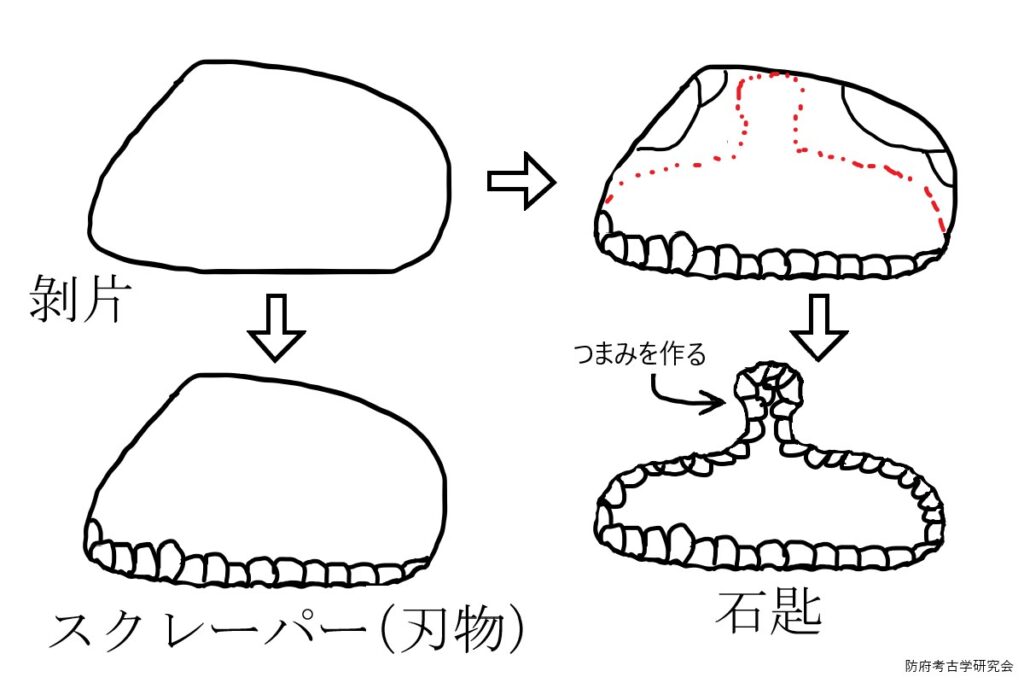

2. 石の刃物(石匙とスクレーパー)

スクレーパー(刃物)

剥片に刃を付けたもの。

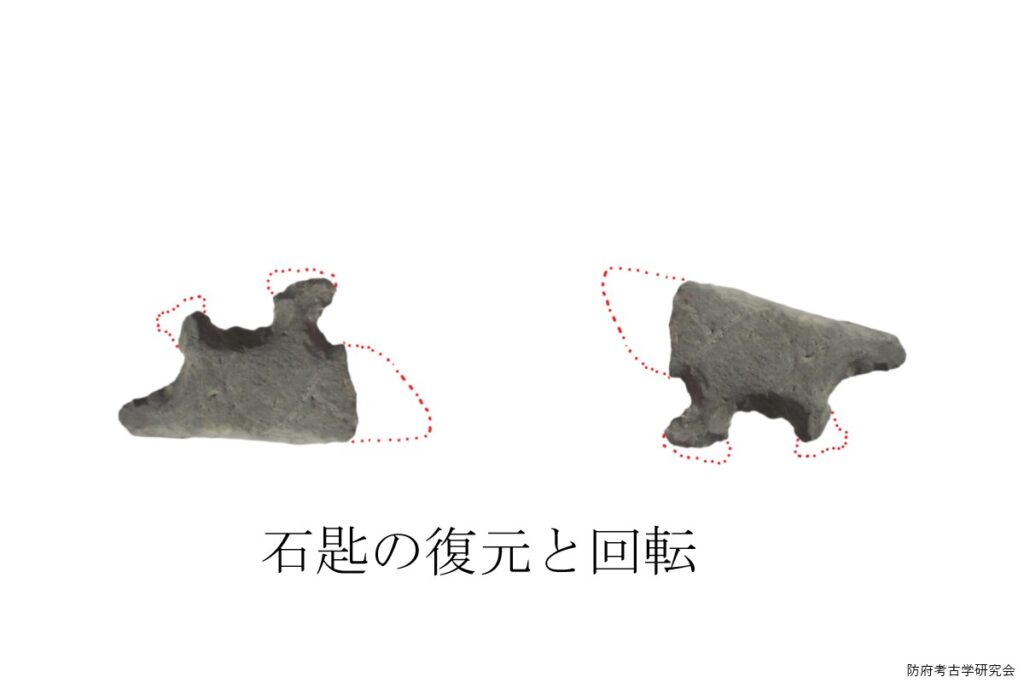

石匙

スクレーパーにつまみやくびれの有るもの。

摘まみのある刃物になる。

手間のかかっているスクレーパーなので、

高級品と思えば良い。

つまみが2つ有る石匙

これも手間のかかっているスクレーパーでよい。

(つまみが2つ有る理由はわからないので)

3. 石斧

縄文時代の磨製石器の代表

石斧もあまり採集しない。

石の塊なのに、割れているものが多いい。

表面を磨いたように見える石の破片は、石斧であることが多いい。

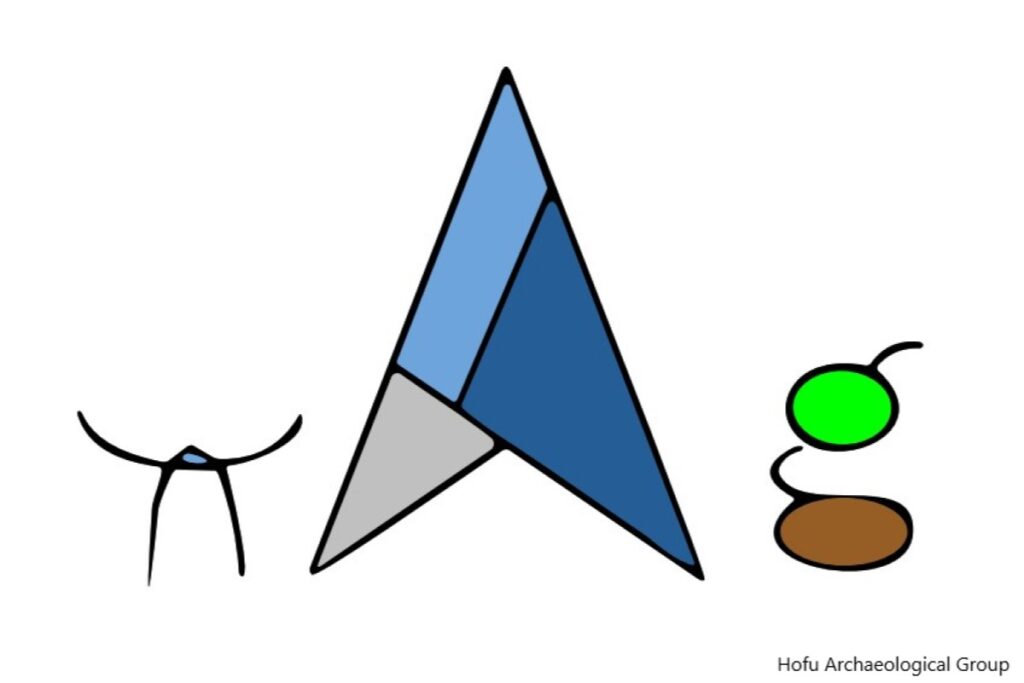

- 石器のかたちから分かる時代

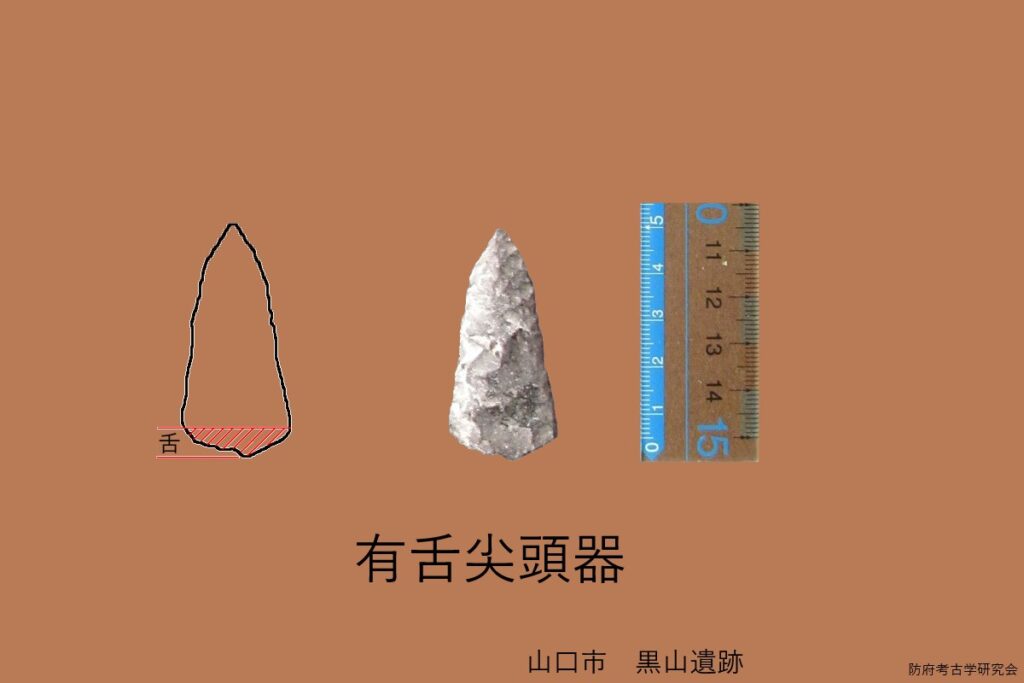

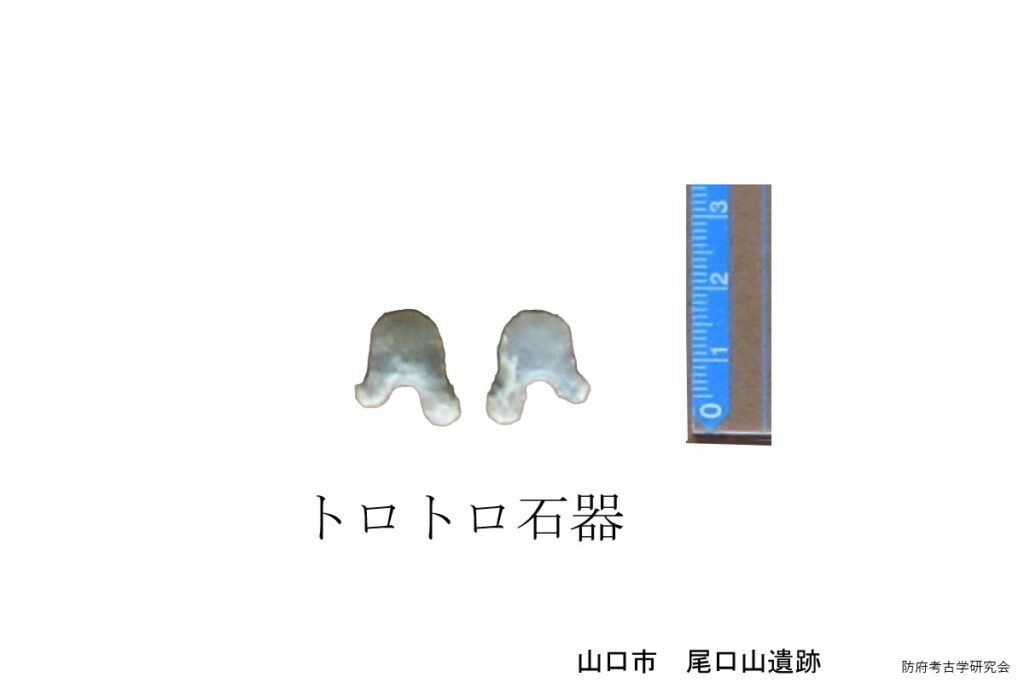

有舌尖頭器やトロトロ石器、けつ状耳飾などは、いつ頃作成されたかわかる数少ない石器です。

有舌尖頭器だと、草創期: 13000年前頃

トロトロ石器は、早期: 8000年前頃

けつ状耳飾は、前期の前後: 6000年前頃

になります。

有舌尖頭器: 舌のある石槍

トロトロ石器(異形部分磨製石器): 用途は不明です。

先端が丸い石鏃のような石器で表面が磨いたように見え、

チャートのものが多いい。

長桝遺跡のものは、白いチャートで表面が磨いたように見える。

尾口山遺跡のものは、小形で少し青みがかかるチャートで表面の磨きはない。

けつ状耳飾: 孔が開いて、切れ込みがある耳飾。

美濃ヶ浜遺跡のものは、切れてないので未成品。

少し新しい形の物かも。

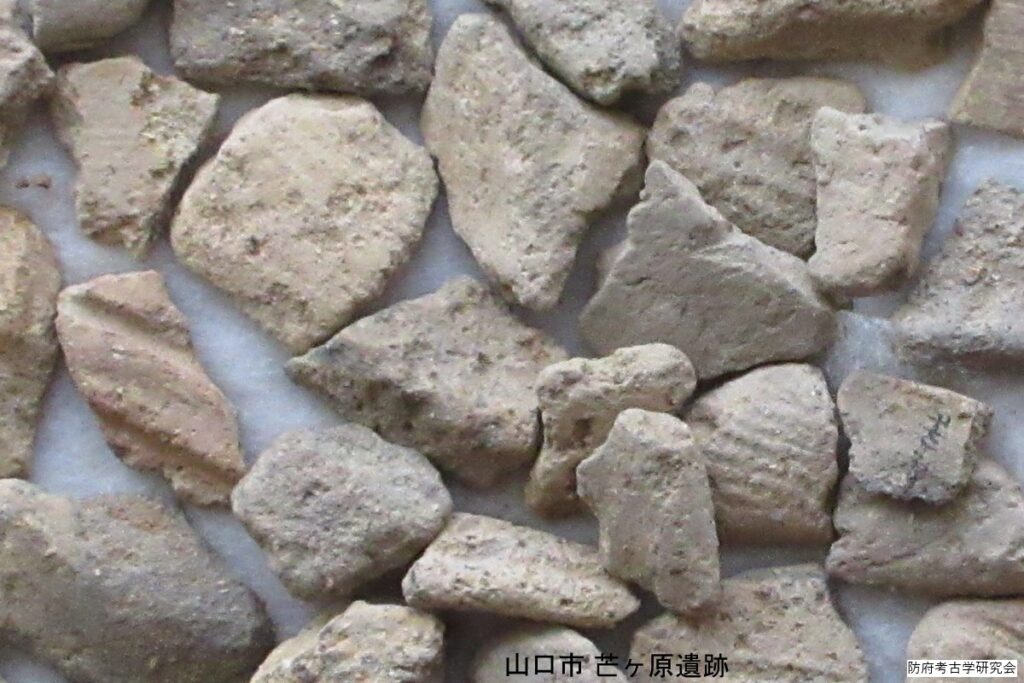

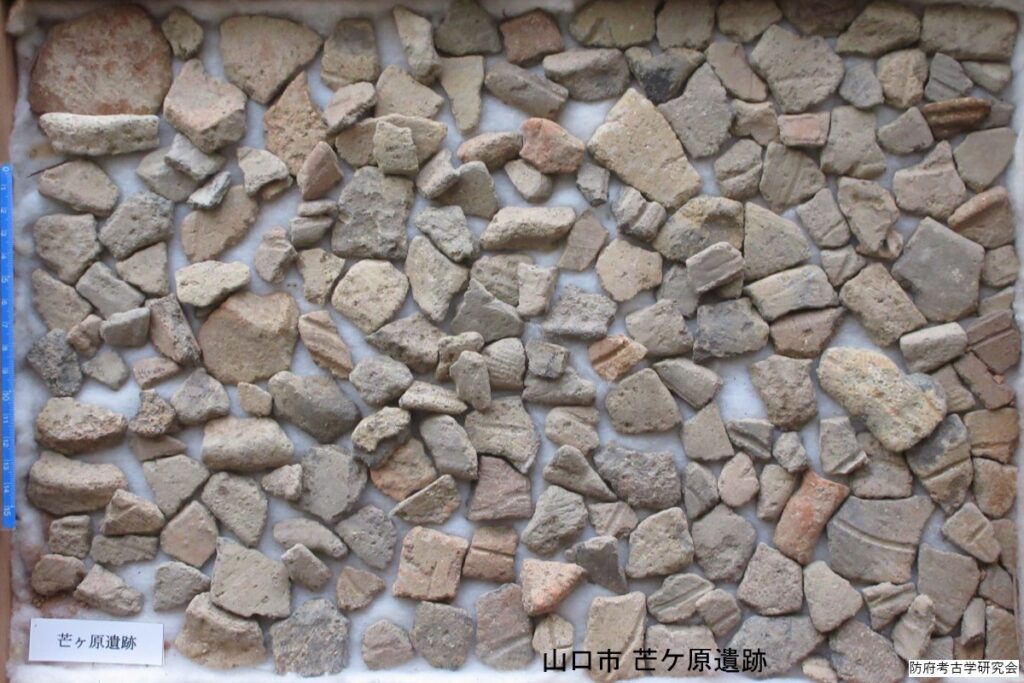

- 縄文土器と縄目文様の土器

土器はあまり 拾わない

縄文土器を初めて拾ったのは、石器をひろいはじめて半年ぐらいたった頃、美濃ヶ浜で採集した。

縄文土器は偶然に採集するか、遺跡が、開発などで壊されたあとなど、と海岸、砂地など堆積の良いとこでを探す。

畑地だと、小さな破片となり、数を集めないといつの時代のものか分かりにくい。

大体出ない。

(画像は、クリックするとポップアップします。)