(画像は、クリックするとポップアップします。)

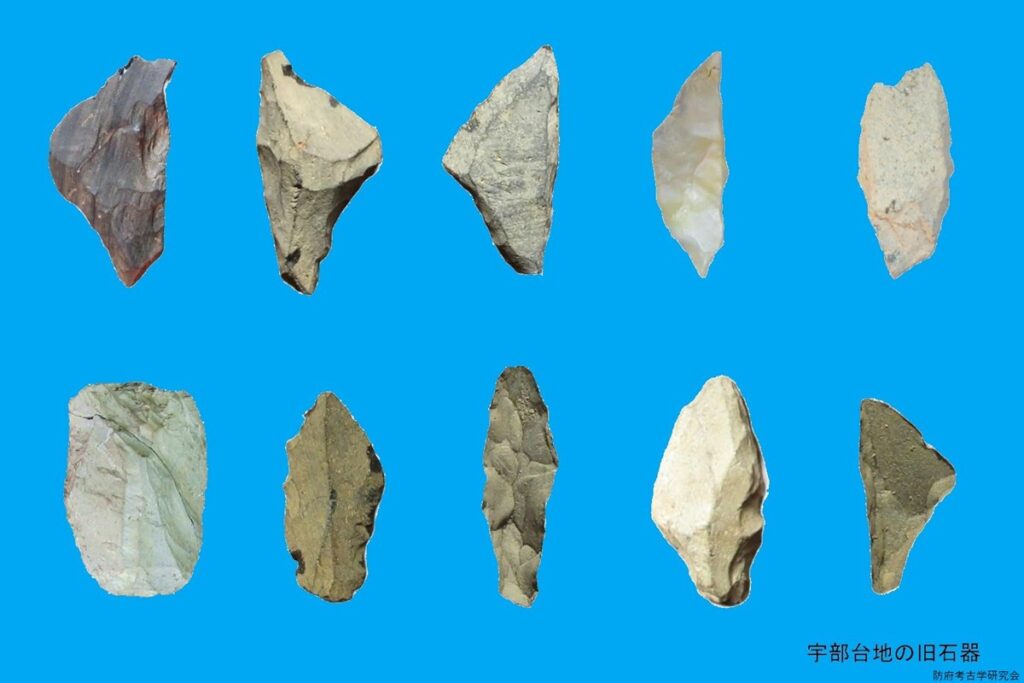

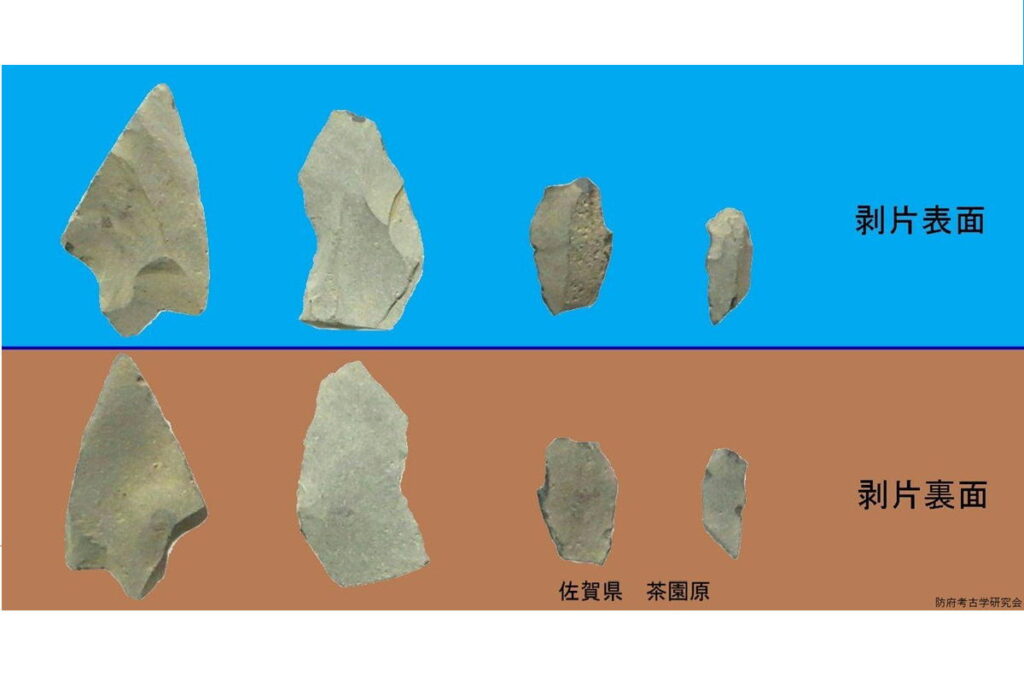

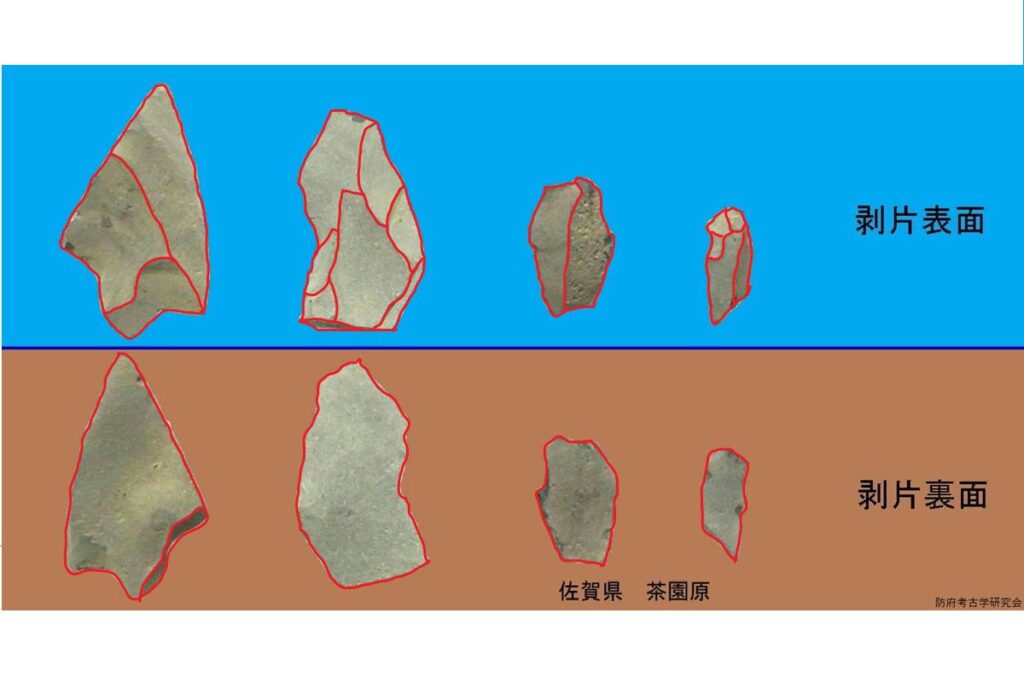

1,旧石器の裏側

旧石器時代の石器の裏面(剥離面)のことで、石器らしい加工がみえない面である。

石器を採集し始めたころは、裏面の加工がないのが旧石器と思っていた。

剥片素材で作る旧石器時代の石器は、裏面の加工がないものが多いい。

なので、旧石器の裏面を最初に紹介した。

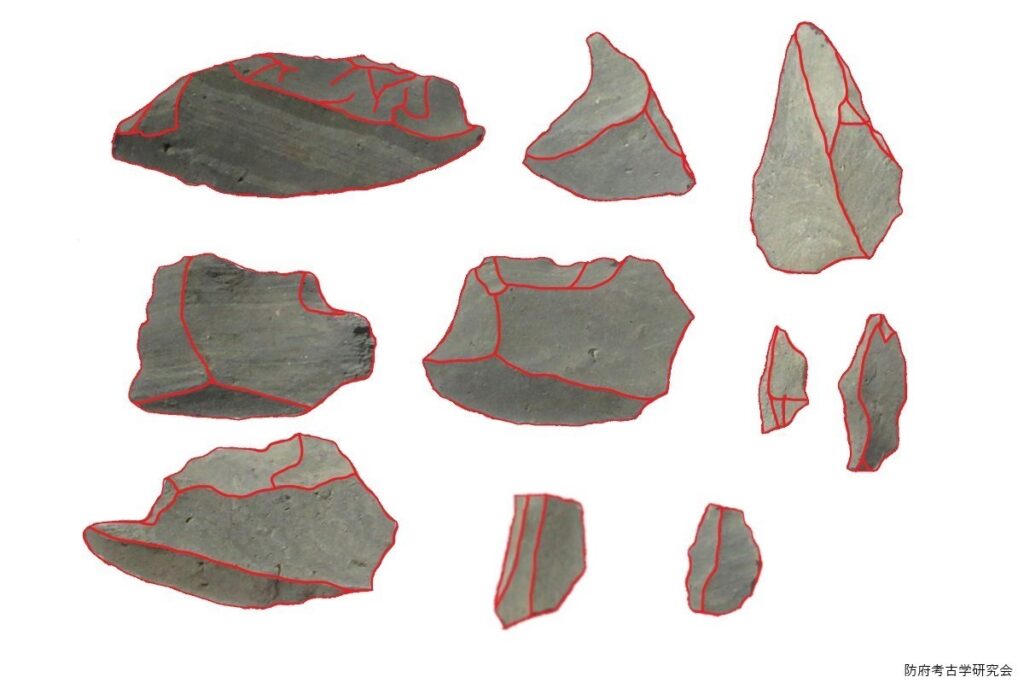

2,剥片と旧石器

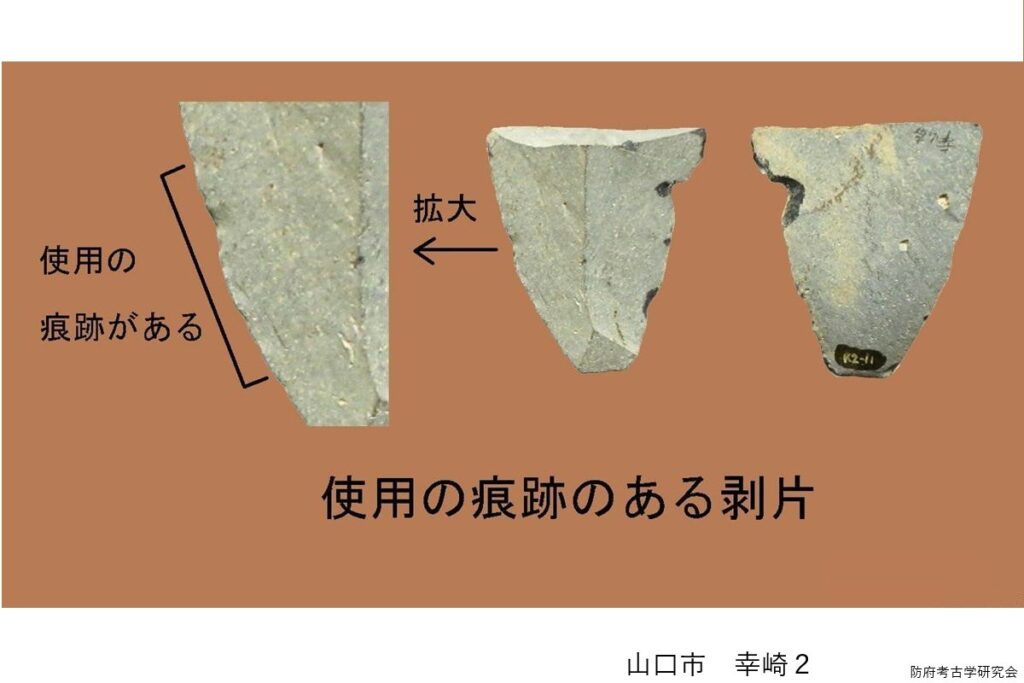

小型の石器作りは、大きな原石から、剥片を作る、それから剥片を加工せて石器に仕上げる、の2段階になります。剥片は、石器を作り易くする中間素材です。中間素材ですが、剥片のまま道具(刃物)としても使用されています。

剥片は、大きな石を割って作るものですが、実際には、大きな石から剥がして作ります、剥がすことで薄い石片(剥片)が効率よく作成できます。大きな石の表面から剥がします。

(剥片の剥離は水羊羹のようなものを、スプーンで少しずつ食べるイメージです。)

剥片表面と剥片裏面の違いを眺めてください。

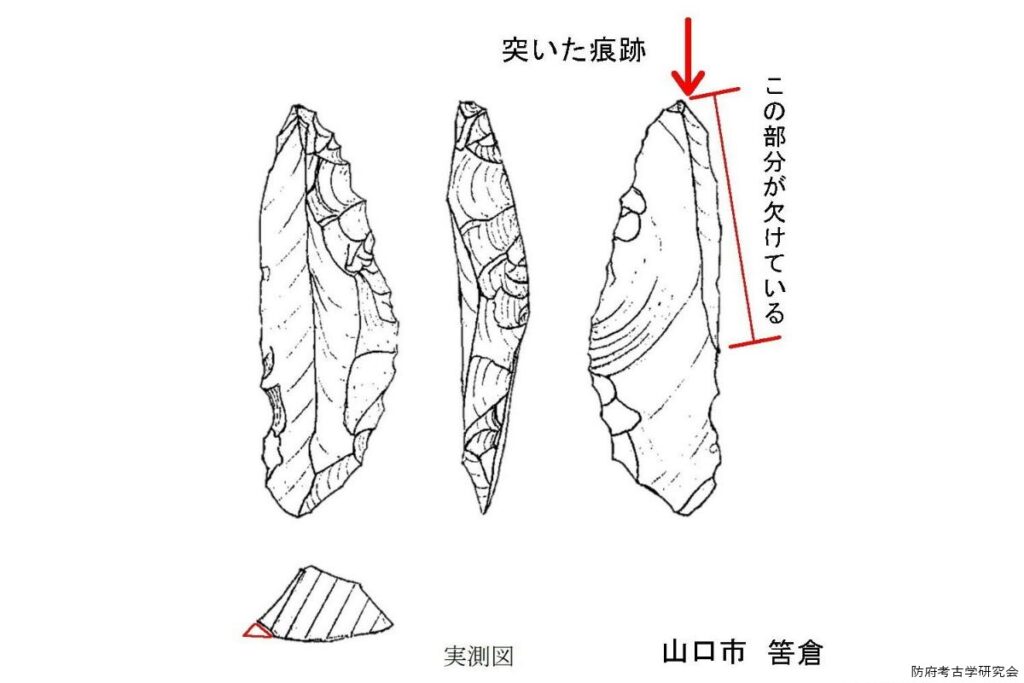

3.1 ナイフ形石器

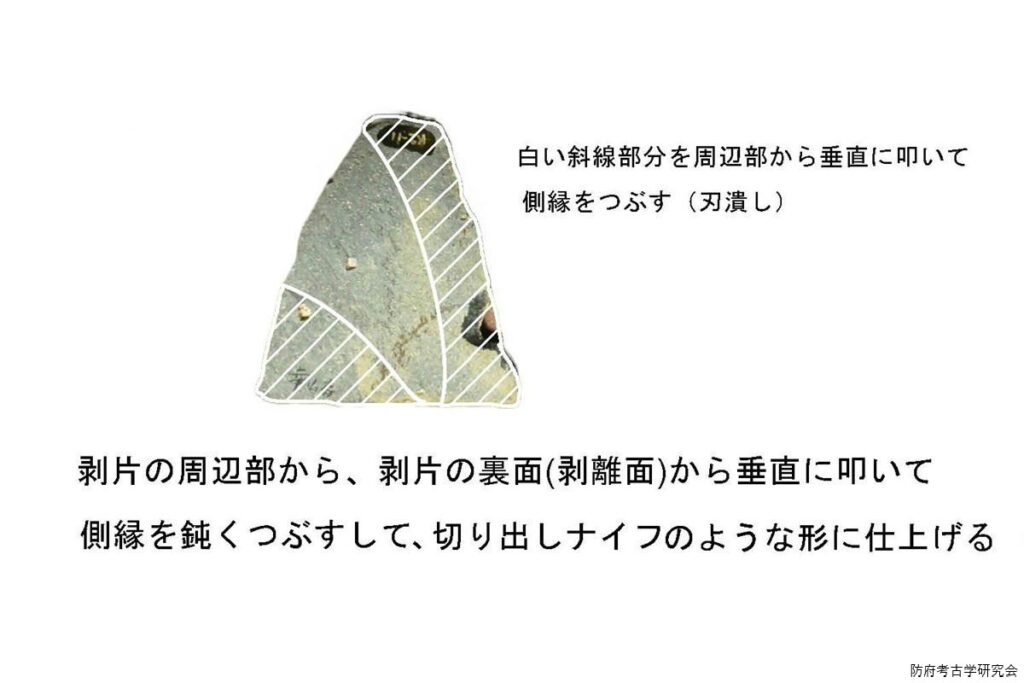

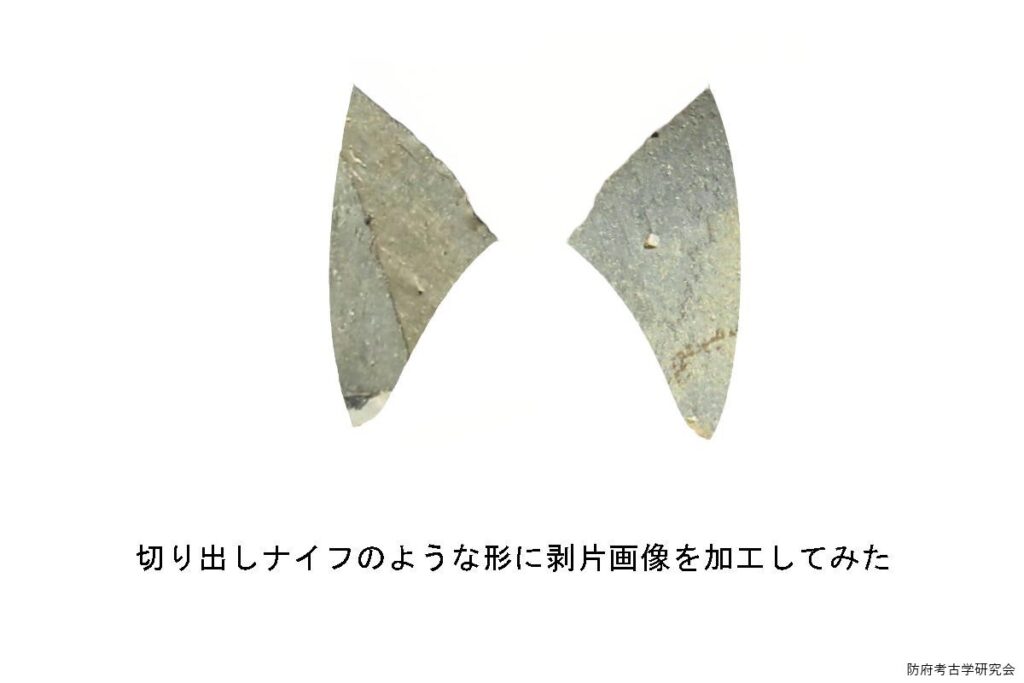

ナイフ形石器は,剥片の刃の一部分を残し周りを刃潰し剥離(側縁を鈍くつぶす)したもので、剥片の裏面(剥離面)から垂直に叩いて側縁を鈍くつぶすしてナイフのような形に仕上げたものです。

作り方:(剥片を選択して、仕上がりのイメージを決めてから、余分な部分を少しづつ、剥片の裏面から 垂直に叩いて刃潰し剥離を行いかたちを整える。)

• 宇部台地では、切り出しナイフの型が多いい。

• 刃潰がある石器は、ナイフ形石器の可能性が高い。

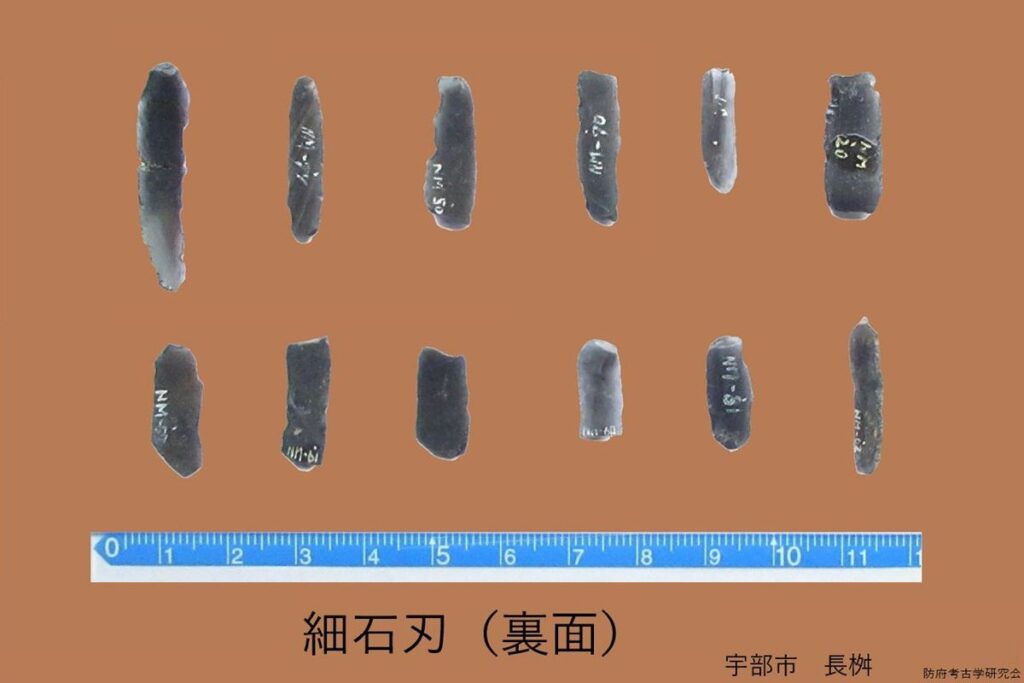

3.3 細石刃(小さくなった石器?)

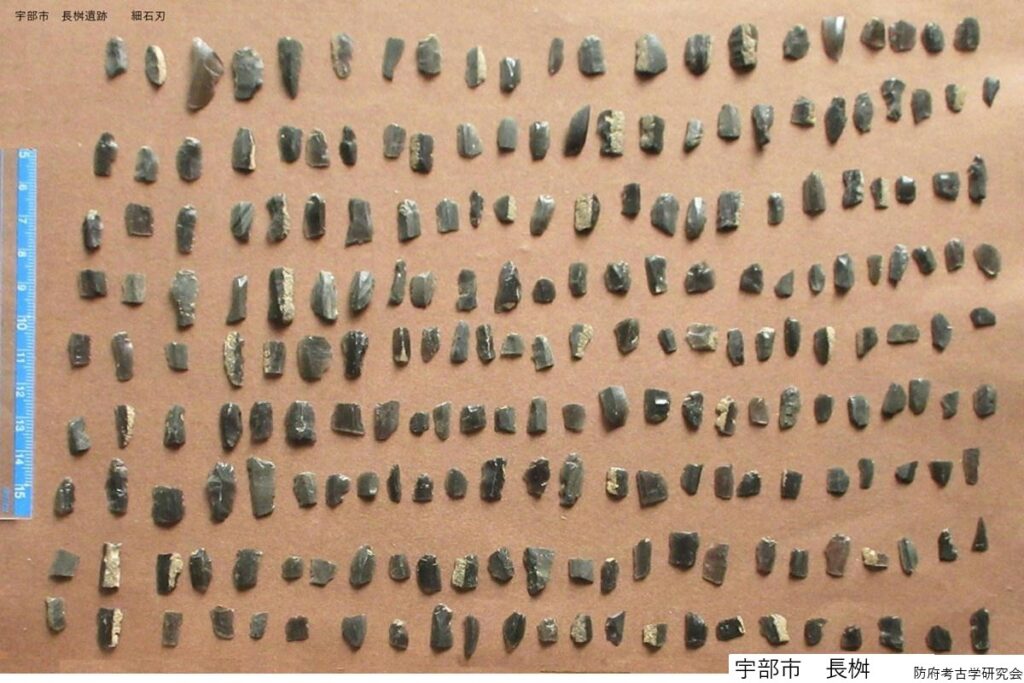

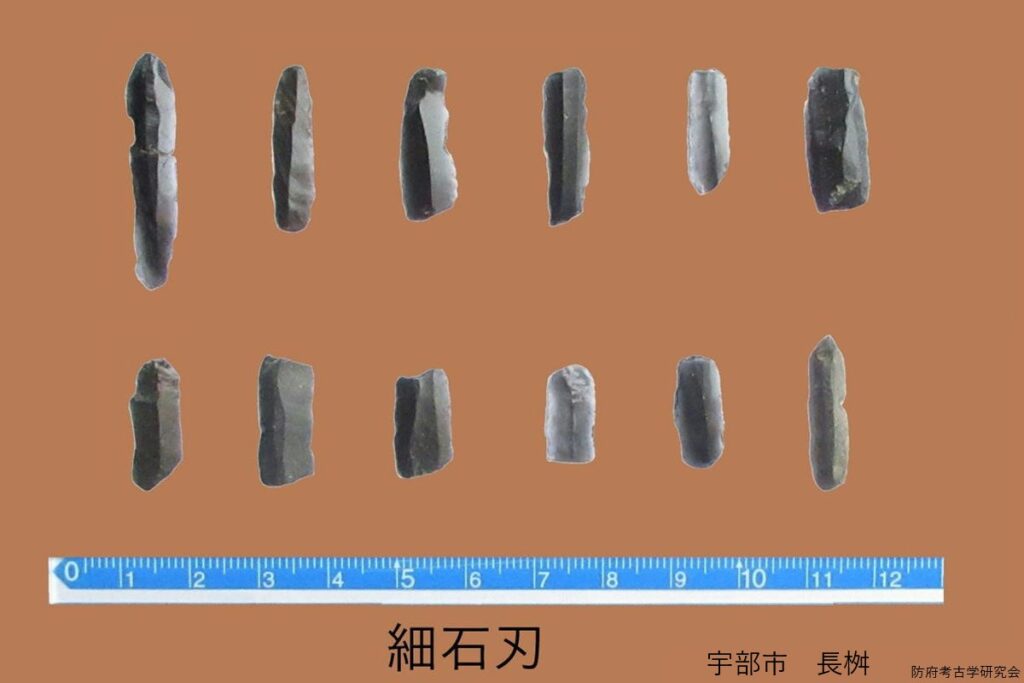

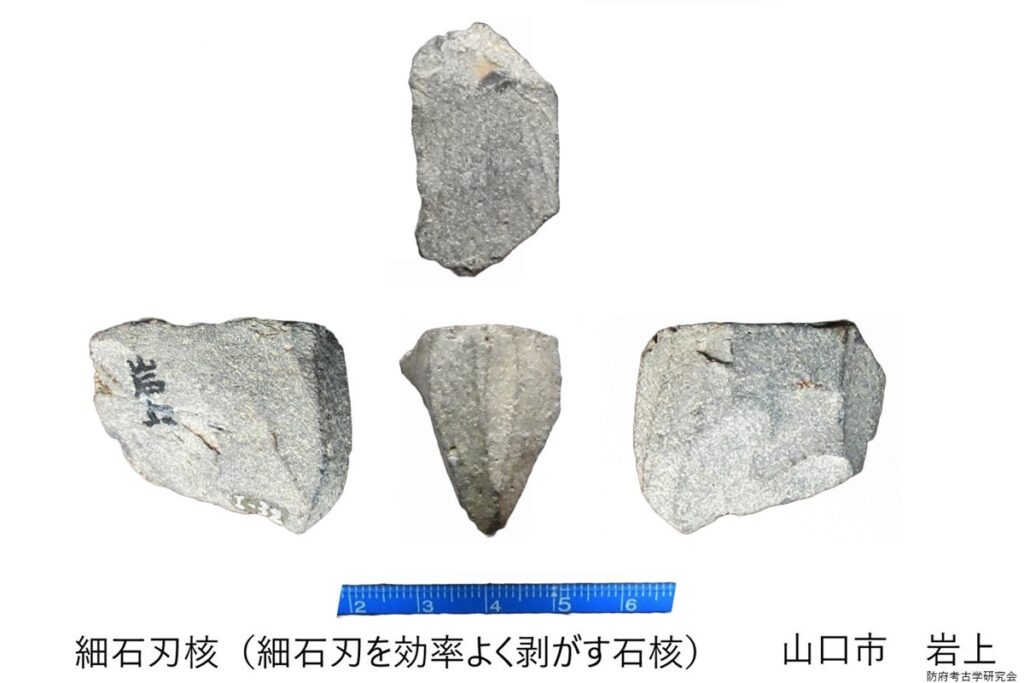

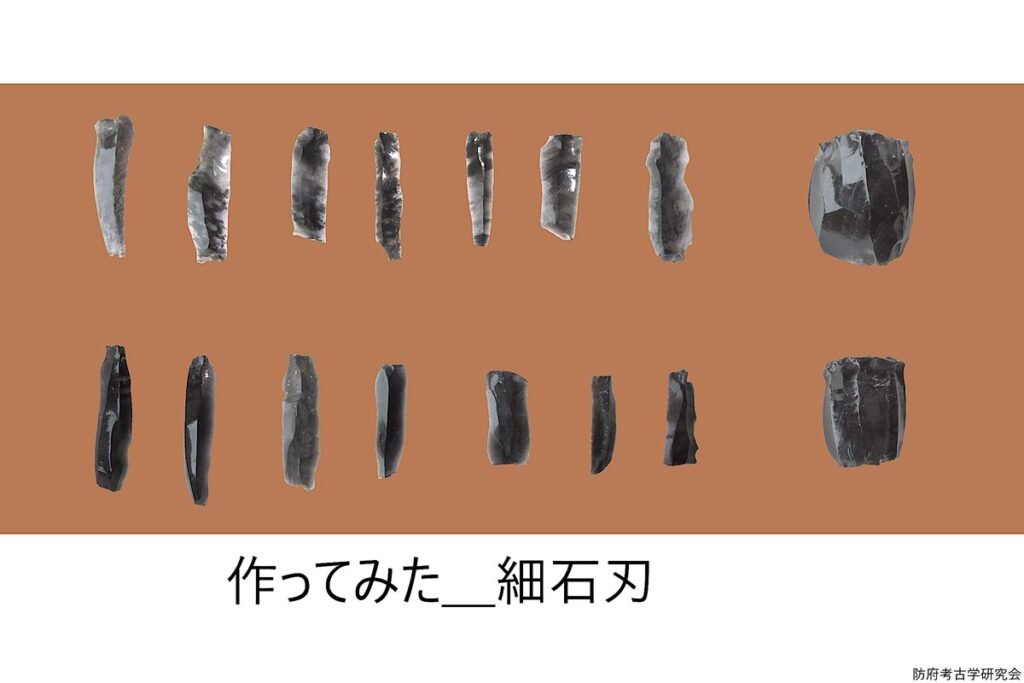

•細石刃と細石刃核

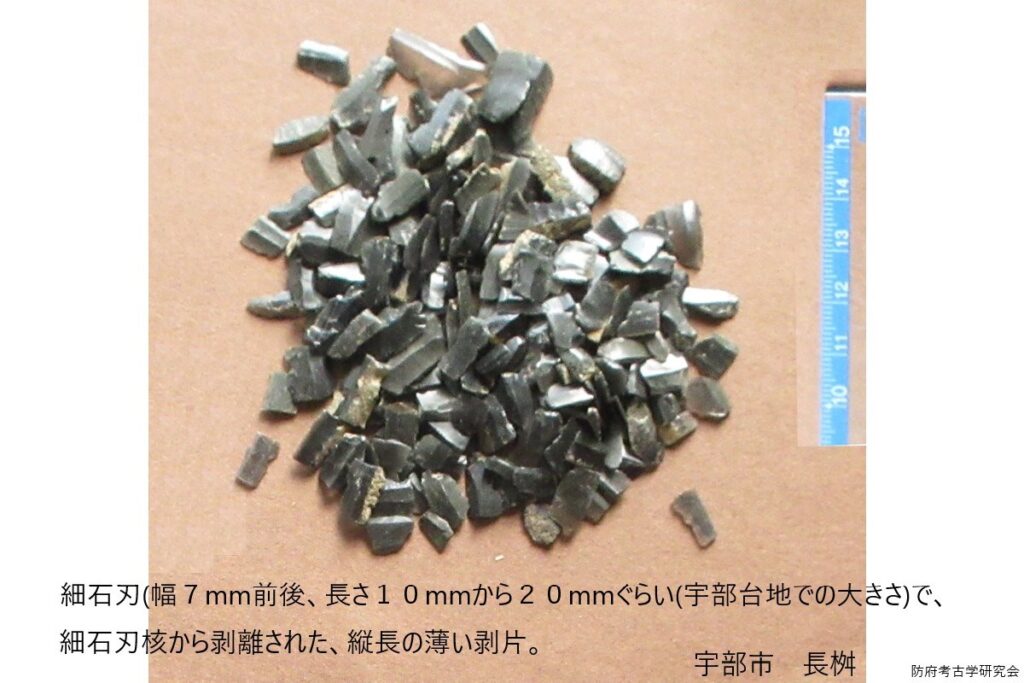

細石刃(幅7mm前後、長さ10mmから20mmぐらい(宇部台地での大きさ)で、細石刃核から剥離された、縦長の薄い剥片。

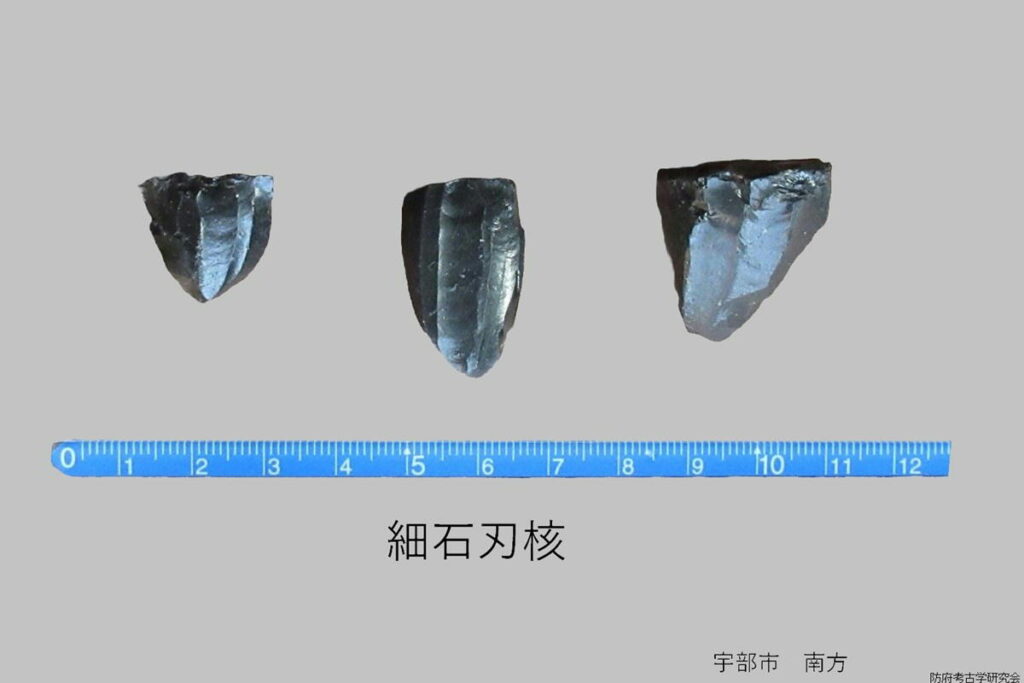

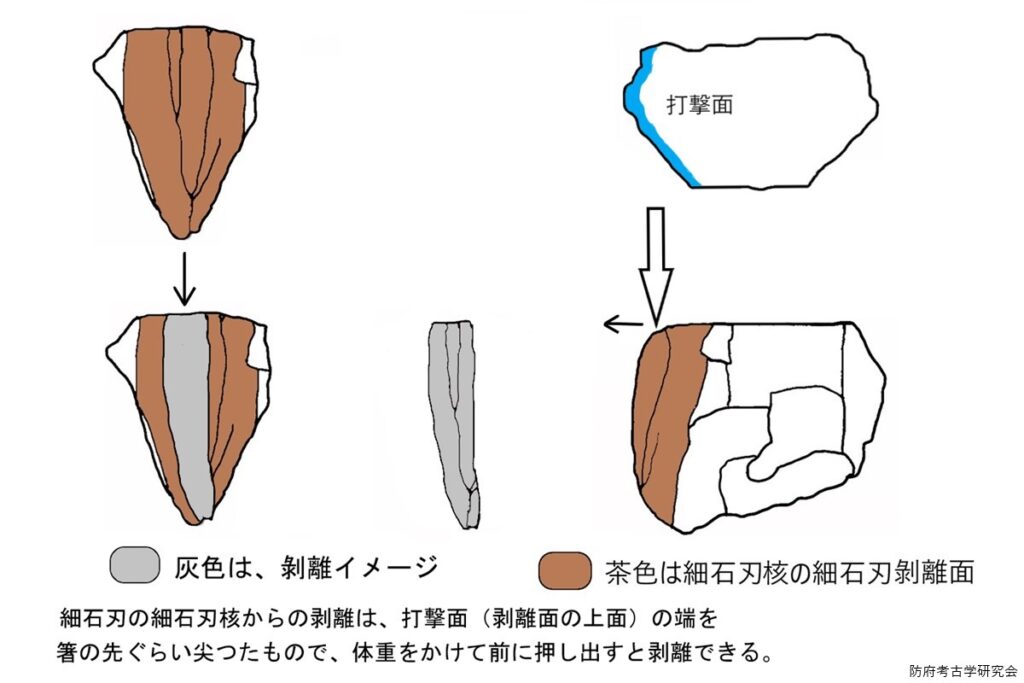

•細石刃核からの細石刃の剥離

細石刃の細石刃核からの剥離は、打撃面(剥離面の上面)の端を箸の先ぐらい尖つたもので、体重をかけて前に押し出すと剥離できる。

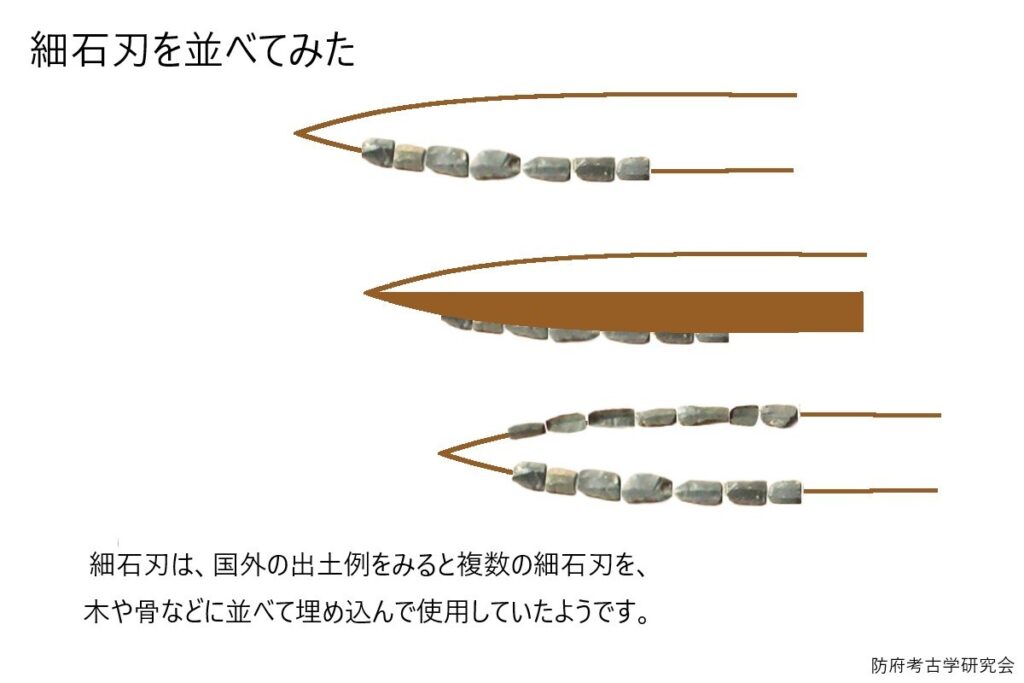

•細石刃の用途(小さくなって、単体の細石刃では、使い難い?)

細石刃は、国外の出土例をみると複数の細石刃を、木や骨などに並べて埋め込んで使用していたようです。

(画像は、クリックするとポップアップします。)